乳房檢查模型的作用

乳房檢查模型是醫學教育和臨床培訓中不可或缺的重要工具,尤其在乳腺疾病早期篩查和診斷技能的培養中發揮著關鍵作用。隨著乳腺癌發病率逐年上升,全球醫學界對乳腺檢查技術的規范化培訓需求日益增長,乳房檢查模型通過高度仿真的設計,為醫學生、護理人員和基層醫生提供了安全、可重復的實踐平臺。

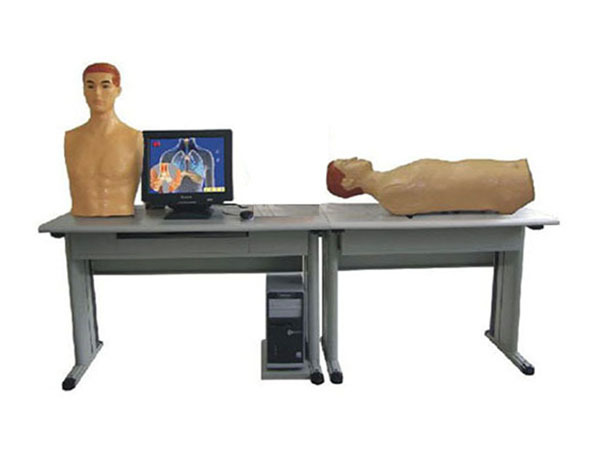

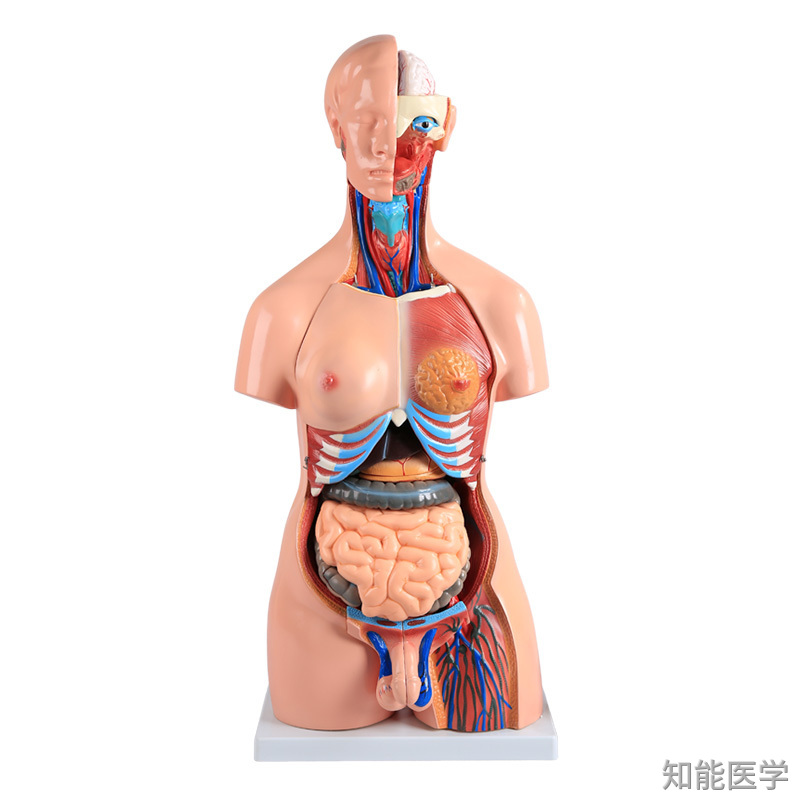

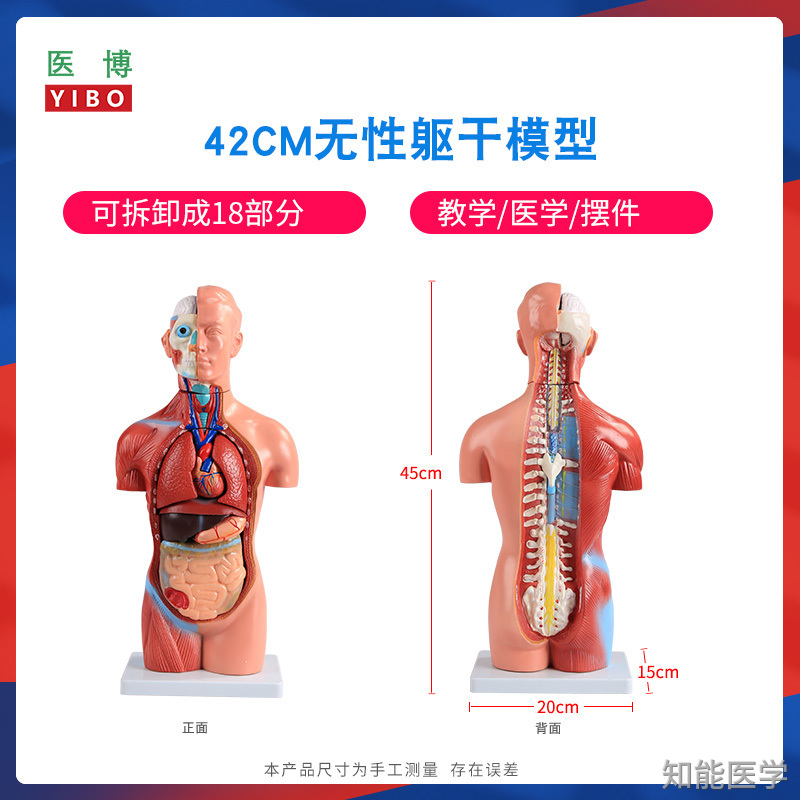

現代乳房檢查模型通常采用醫用硅膠或高分子復合材料制成,其觸感與真實乳腺組織極為接近。根據上海醫聯醫學科技有限公司公開的產品資料(產品編號0019),目前高端模型可實現以下技術特征:內部結構模擬乳腺的腺體、脂肪和纖維組織分布,并嵌入不同硬度、大小的異常結節,包括良性纖維腺瘤(硬度如橡皮)和惡性腫塊(質地堅硬且邊緣不規則)。這種差異化的設計使受訓者能夠通過觸診練習掌握鑒別診斷要點,模型表面溫度維持在34-36℃以模擬人體真實觸感,部分產品還配備壓力傳感系統,可實時反饋觸診力度是否達標。在臨床應用培訓方面,上海市醫聯醫學技術推廣中心的展演案例顯示(展訊549號),三維立體解剖模型能清晰呈現乳腺象限分區和淋巴引流路徑。這類模型通常集成腋窩淋巴結模塊,幫助學員理解乳腺癌轉移的常見路徑。更先進的產品如上海昊夢醫療研發的智能教學系統(產品頁264),通過內置的RFID芯片可記錄檢查路徑的完整性,配合軟件分析能精確評估學員是否按照標準流程完成全乳檢查,避免臨床實踐中常見的"檢查盲區"問題。

從教學實踐角度看,乳房檢查模型的發展經歷了三代技術革新。早期模型僅簡單區分正常與異常組織;第二代產品開始模擬不同BI-RADS分級病灶;當前最先進的模型已實現動態體征變化,如上海中宏醫療展示的病灶生長模擬系統(產品頁1096),可通過程序控制使結節在訓練周期內增大1-3mm,培養醫生對微小病變的敏感性。百度百科詞條顯示,部分高端模型還整合了超聲引導穿刺模塊,實現觸診與影像學檢查的聯合訓練。在基層醫療能力建設中,乳房檢查模型的應用價值尤為突出。規范的乳腺觸診可使早期乳腺癌檢出率提升40%以上,但傳統師徒帶教模式存在病例資源有限、患者耐受度低等問題。標準化模型允許反復練習直至掌握"指尖滑動法""同心圓法"等專業手法,某三甲醫院的對比研究顯示,經過模型訓練的規培醫生,其觸診準確率較傳統教學組提高27.6%,假陰性率降低至8.3%。

技術創新方面,當前研發前沿集中在多模態交互領域。例如將觸覺反饋系統與VR技術結合,通過力反饋手套模擬不同密度組織的抵抗感;人工智能輔助系統可自動糾正檢查手法錯誤,如某型號模型能識別"手指抬離皮膚"等常見錯誤動作并即時震動提醒。上海醫聯正在測試的新一代產品甚至引入組織彈性模擬技術,可動態呈現月經周期中的乳腺密度變化。質量控制標準也隨著行業發展不斷完善。現行YY/T 1681-2020《乳腺觸診檢查訓練模型》行業標準對模型壽命、結節定位精度(±2mm)、材料耐腐蝕性等提出了明確要求。值得注意的是,優質模型需平衡仿真度與耐久性——某品牌測試數據顯示,其產品在經受10萬次標準力度觸診后,結節硬度變化率仍控制在15%以內。

在臨床教學應用中,建議采用階梯式訓練方案:先使用靜態模型掌握基礎解剖定位,再過渡到動態模型訓練病灶識別,最終通過智能評估系統完善檢查流程。上海某醫學院的課程設計顯示,配合模型訓練的考核通過率從72%提升至89%,學員平均檢查時間從15分鐘縮短至9分鐘,且手法標準化程度顯著提高。如根據人種差異開發不同腺體密度的模型系列,或整合基因組學數據模擬高風險乳腺的特征。遠程醫療技術的融合也值得期待,專家可通過5G網絡實時指導基層醫生操作模型,形成"虛擬帶教"新模式。隨著材料科學和人工智能的進步,乳房檢查模型正從單純的教學工具向綜合能力評估系統演進,為提升全球乳腺疾病防治水平提供關鍵技術支撐。