人體軀干模型的作用

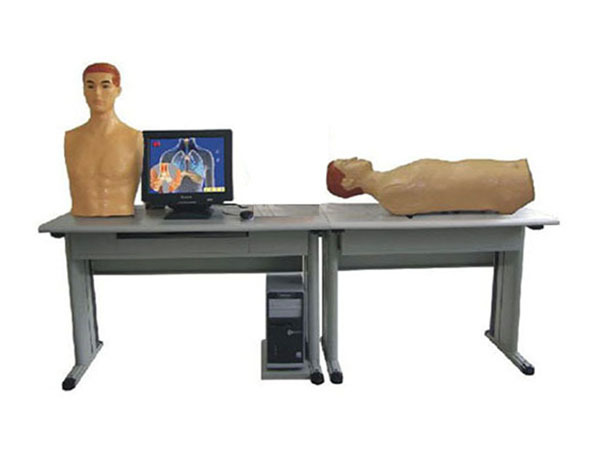

人體軀干模型作為一種重要的教學工具和醫學輔助設備,在醫學教育、臨床實踐乃至科普展示中發揮著不可替代的作用。從基礎解剖學到外科手術模擬,從醫學院校到社區健康宣傳,其應用場景的廣泛性正隨著科技發展而不斷拓展。早期的人體解剖研究受限于倫理觀念和技術條件,直到文藝復興時期達芬奇等學者通過秘密解剖繪制精確圖譜,才為現代解剖學奠定基礎。18世紀蠟制解剖模型的盛行標志著三維教學工具的誕生,這些工藝精湛的模型能分層展示肌肉、血管和器官系統。隨著高分子材料科學的進步,20世紀中期聚乙烯和硅膠材質逐步取代傳統材料,現代人體軀干模型開始具備更真實的質感和可操作性。我國在上世紀80年代引進德國薩姆公司解剖模型技術,逐步建立起自主生產體系,如今已發展出從基礎教學到高端臨床訓練的完整產品線。

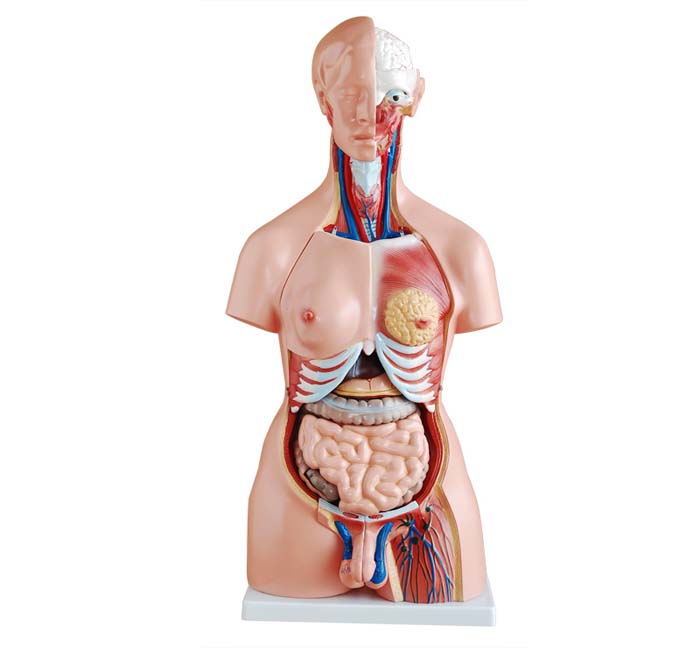

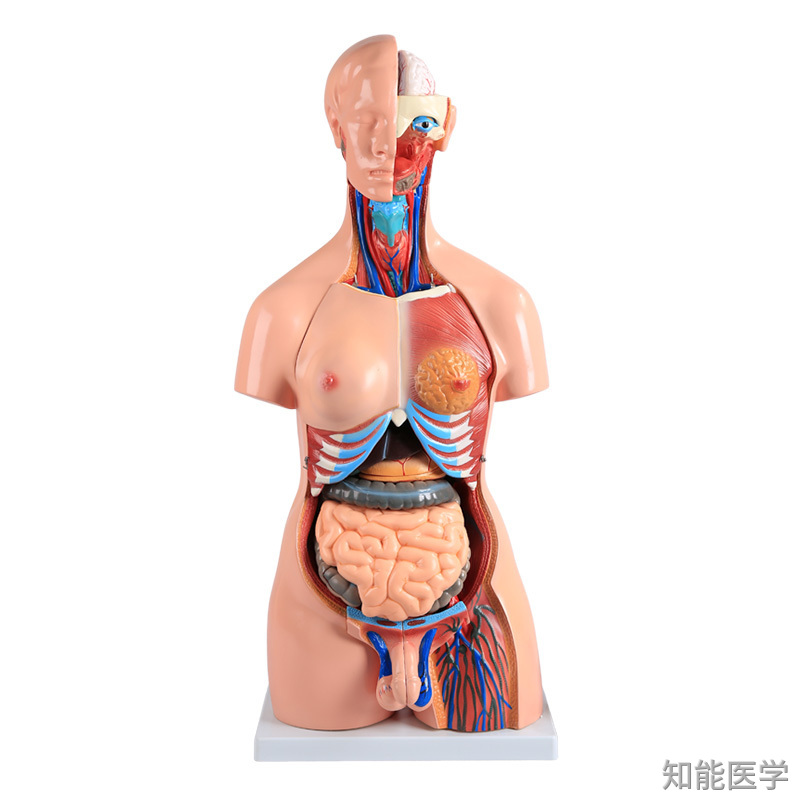

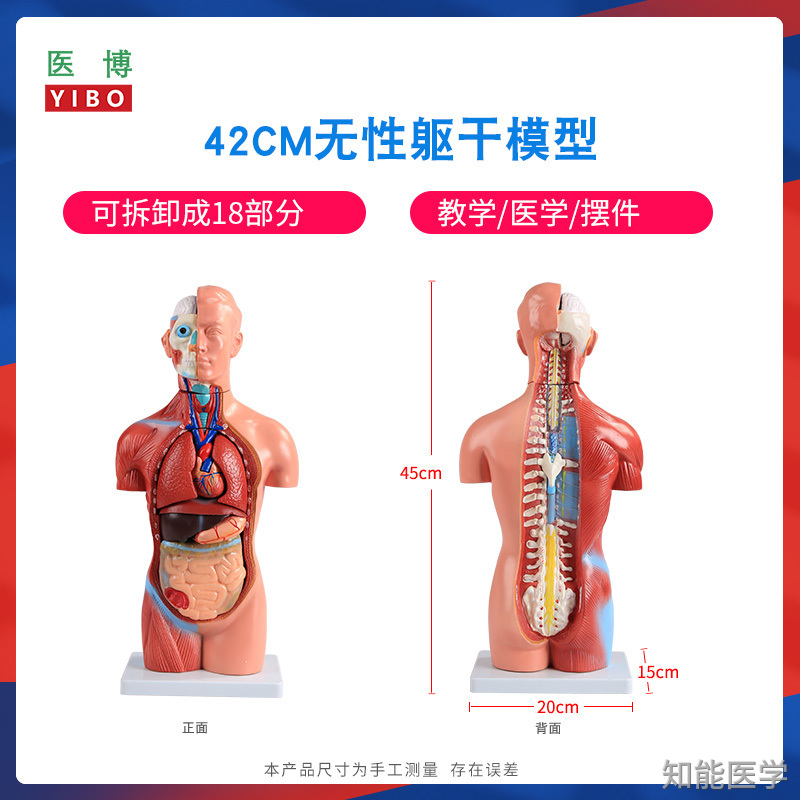

現在主流的人體軀干模型按功能可分為三大類型。基礎解剖模型通常采用PVC材質,通過鮮艷色彩區分不同系統,如藍色代表靜脈、紅色代表動脈,這類模型價格親民且耐用,適合醫學院校批量采購。進階版則配備可拆卸器官模塊,比如能單獨取出的心肺肝腎組件,方便學生觀察器官立體結構及毗鄰關系。最精密的是應用于外科培訓的仿真模型,采用與真實組織彈性相近的硅膠材料,甚至能模擬出血效果,這類產品價格可達數萬元,但對手術技能訓練至關重要。值得注意的是,淘寶等平臺銷售的百元級迷你模型雖做工粗糙,但為普通消費者了解人體結構提供了低成本選擇。

在醫學教育領域,軀干模型的應用已形成系統化方案。北京協和醫學院的解剖教學數據顯示,配合模型學習的學生器官定位準確率比純理論組高出43%。臨床階段更依賴高仿真模型,如氣管插管訓練模型能準確還原會厭、聲門等關鍵結構,受訓者通過反復練習可顯著降低真人操作時的失誤率。近年來興起的AR增強現實技術正與實體模型融合,掃描模型特定部位即可在平板上顯示動態生理過程,這種混合教學模式在哈佛醫學院等機構取得顯著成效。臨床應用方面,軀干模型的價值在術前規劃中尤為突出。上海中山醫院心外科團隊通過3D打印患者特異性心臟模型,使復雜先心病手術準備時間縮短30%。在醫患溝通環節,使用模型講解手術方案能使患者理解度提升58%,有效緩解術前焦慮。更前沿的應用出現在機器人手術領域,達芬奇手術系統操作員必須完成200小時模型訓練才能接觸真實病例,這種嚴苛要求確保了新技術應用的安全性。

制作工藝的革新持續推動模型升級。德國3B Scientific公司開發的觸感反饋系統能模擬不同組織阻力,穿刺訓練時可清晰感知皮膚、脂肪、肌肉的層次差異。日本學者開發的溫敏材料模型能對電刀操作產生擬真反應,極大提升了腹腔鏡訓練的真實度。國內廠商如弘瑞醫學則創新性地將磁吸結構應用于器官組裝,使教學模型的拆裝便捷性獲得突破。這些技術進步使得現代模型與真實人體的誤差率已控制在5%以內。在選購使用環節存在顯著的專業差異。教學機構應優先考慮模型的解剖準確性和耐用度,如脊柱模型需確保每節椎骨都能靈活演示前屈后伸動作。臨床機構則更關注特定術式的專項模型,如腰椎穿刺模型需包含硬脊膜分層結構。普通家庭購買時需注意材質安全性,避免兒童接觸含鄰苯二甲酸酯的低質產品。維護方面,硅膠模型應定期涂抹專用保護劑,而帶有電子元件的智能模型則需要防塵防潮處理。

當前發展面臨的主要挑戰在于成本與仿真度的平衡,全功能高仿真模型動輒數十萬的售價制約了基層醫療機構的配備,而某寶平臺銷售的廉價模型又存在解剖結構失真問題。倫理爭議同樣存在,部分超真實模型引發關于"人體商品化"的討論。但不可否認,在新冠疫情中,借助模型開展的遠程氣管切開術培訓拯救了大量危重患者,這一案例強有力地證明了其社會價值。智能化和個性化將成為主要發展方向。MIT實驗室正在研發的"數字孿生"模型可通過實時數據調整器官狀態,模擬病理變化過程。3D打印技術的普及將使按患者CT數據定制模型成為常規操作,某三甲醫院已實現6小時內完成從影像采集到模型打印的全流程。隨著虛擬現實技術的成熟,下一代混合現實模型可能徹底打破物理限制,使醫學生在全息影像中"觸摸"到跳動的心臟。但無論技術如何演進,人體軀干模型作為連接醫學知識與實踐的核心媒介,其本質價值將始終在于:用最直觀的方式,揭示生命構造的奧秘。