腹腔鏡手術的發展

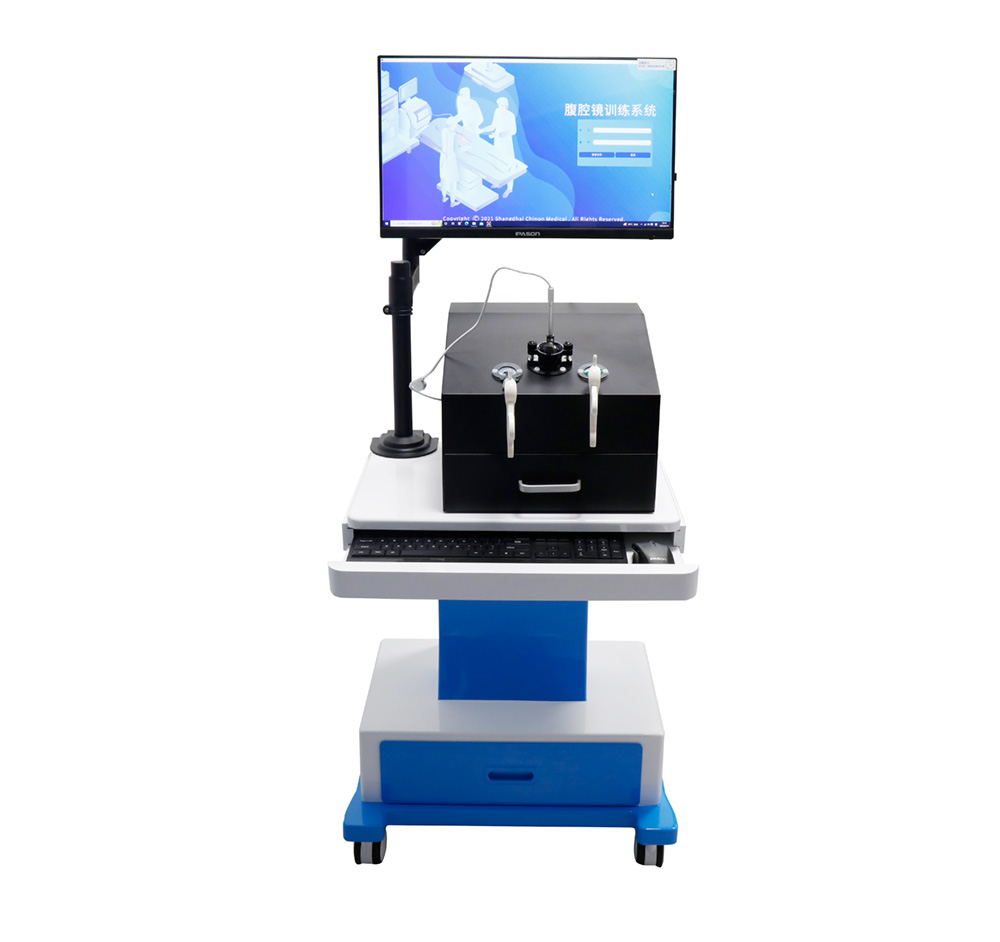

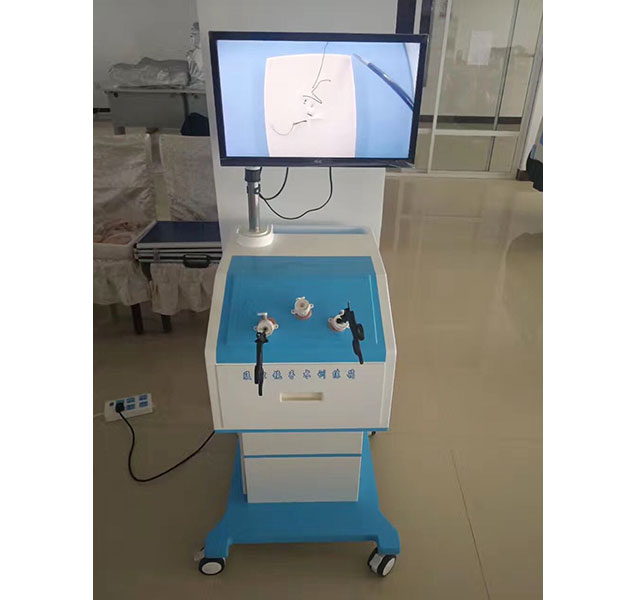

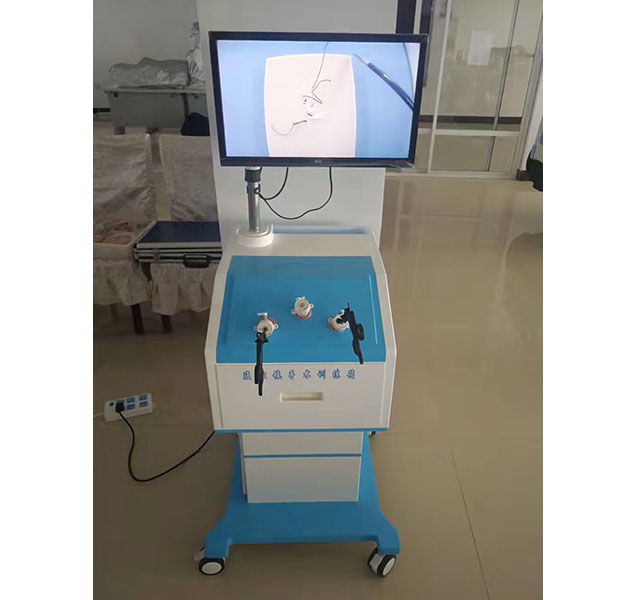

腹腔鏡手術作為一種微創外科技術,自20世紀80年代應用于臨床以來,已深刻改變了傳統外科手術的模式。這種通過腹壁小切口插入攝像系統和手術器械的技術,憑借創傷小、恢復快、并發癥少等優勢,逐漸成為普外科、婦科、泌尿外科等多個領域的主流術式。隨著醫療技術的進步,腹腔鏡手術的應用范圍不斷拓展,技術手段持續革新,正在為更多患者帶來福音。腹腔鏡手術的核心在于"鑰匙孔"理念——通過直徑5-10mm的穿刺套管(trocar)建立操作通道。其中臍部切口置入內窺鏡,將腹腔內影像傳輸至高清顯示器,其他切口則用于插入電鉤、分離鉗、超聲刀等精密器械。手術全程需建立二氧化碳氣腹,使腹壁與臟器分離,形成操作空間。這種"遠距離操作"模式要求外科醫生具備出色的手眼協調能力和立體空間想象力,其學習曲線較傳統開放手術更為陡峭。與傳統開腹手術相比,腹腔鏡手術的優勢顯著:切口從15-20cm縮小至3-5個0.5-1cm的小孔,術后疼痛評分降低40%-60%;住院時間由7-10天縮短至2-4天;切口感染率從8%-10%下降至1%以下。以膽囊切除術為例,腹腔鏡手術已成為全球金標準,術中出血量不足20ml,患者術后6小時即可下床活動。在婦科領域,子宮肌瘤剔除術采用腹腔鏡途徑,可減少輸卵管粘連風險,顯著提高術后妊娠率。

近年來,腹腔鏡技術呈現三大發展方向:一是設備智能化,4K超高清熒光腹腔鏡可實時顯示血管灌注和淋巴引流,達芬奇機器人系統提供10倍放大視野和540度旋轉器械;二是手術入路多元化,經臍單孔腹腔鏡(LESS)實現無瘢痕手術,經自然腔道內鏡手術(NOTES)通過陰道或胃壁切口完成操作;三是治療精準化,三維重建技術輔助術前規劃,吲哚菁綠熒光導航幫助識別微小病灶。2023年國內開展的5G遠程腹腔鏡手術,更突破了地理限制實現跨區域協作。在胃癌根治術中,腹腔鏡輔助遠端胃切除術較開放手術淋巴結清掃更徹底,5年生存率提高3%-5%;結直腸癌手術采用全腹腔鏡途徑,吻合口漏發生率由8%降至2.5%;泌尿外科領域,腹腔鏡前列腺癌根治術能更好保護性神經;婦科惡性腫瘤手術中,腹腔鏡廣泛子宮切除術聯合前哨淋巴結活檢,在保證腫瘤學安全的同時減少淋巴水腫并發癥。值得注意的是,對于晚期腫瘤或嚴重腹腔粘連等復雜病例,仍需謹慎評估微創手術的適用性。加速康復外科(ERAS)理念與腹腔鏡技術相輔相成:術前2小時允許口服碳水化合物飲品,術中采用目標導向液體治療,術后多模式鎮痛將阿片類藥物使用量減少70%。臨床數據顯示,結合ERAS的腹腔鏡結直腸手術患者,首次排氣時間提前至18-24小時,術后并發癥下降35%。智能穿戴設備的應用使出院后隨訪更精準,通過監測切口愈合情況和生命體征變化,實現個性化康復指導。

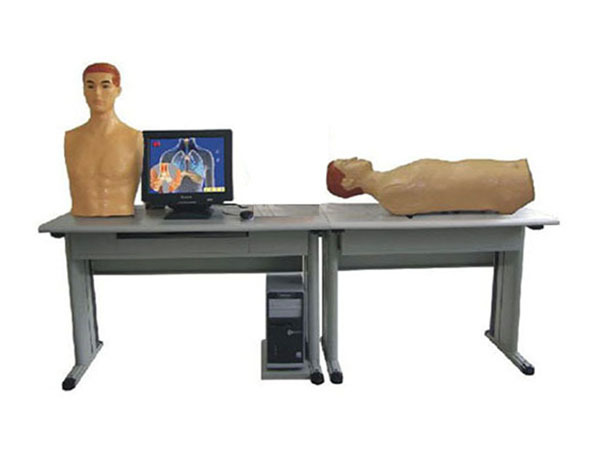

盡管腹腔鏡技術優勢明顯,但基層醫院普及仍面臨設備成本高(單臺腹腔鏡系統價值200-500萬元)、技術門檻高等障礙。對此,國家衛健委通過"星火計劃"建立區域培訓中心,采用虛擬現實(VR)模擬訓練系統縮短醫生培養周期。醫保支付方面,多地已將腹腔鏡手術費用納入單病種付費,患者自付比例降至20%-30%。2024年發布的《微創外科技術臨床應用規范》更從適應證把握、操作流程等方面給出明確指導。人工智能技術正深度融入腹腔鏡領域:術中實時影像分析系統可自動識別重要解剖結構,預警血管損傷風險;力反饋機器人器械使遠程操作獲得真實的觸覺體驗;可吸收電子傳感器能監測術后吻合口愈合過程。材料學突破帶來更小的3mm微型腹腔鏡,納米止血材料使術中出血控制更為精準。專家預測,到2030年,約85%的腹部手術將通過微創方式完成,其中混合現實(MR)導航腹腔鏡將成為復雜手術的標準配置。

從最初爭議到廣泛認可,腹腔鏡手術三十年發展歷程印證了外科技術微創化、精準化、智能化的必然趨勢。隨著國產設備研發突破和手術機器人成本下降,這項技術將惠及更廣泛人群。值得注意的是,微創不等于無創,嚴格把握手術適應證、規范操作流程、重視團隊配合,始終是保障醫療安全的核心準則。在可預見的未來,腹腔鏡技術將繼續推動外科手術向創傷更小、精度更高、恢復更快的方向演進。