全功能創傷模擬人的應用

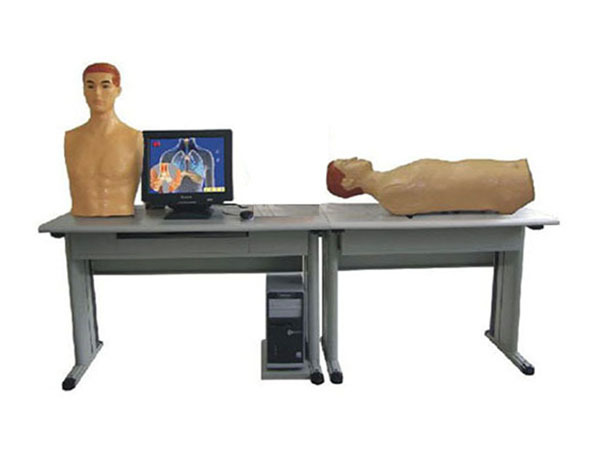

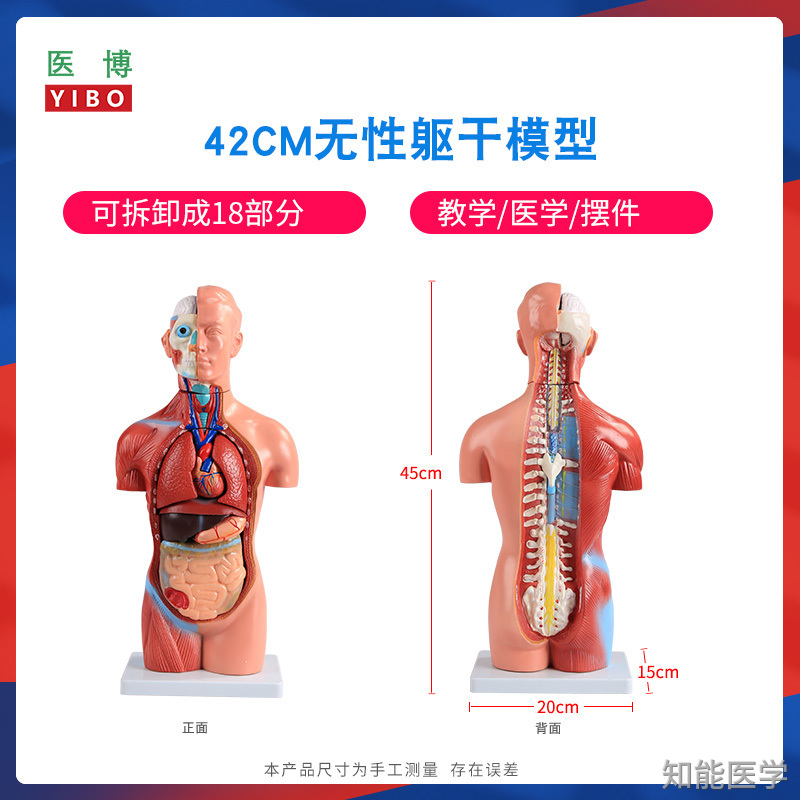

在醫療教育和急救培訓領域,全功能創傷模擬人正逐漸成為提升實戰能力的關鍵工具。這種高度仿真的模擬設備能夠還原從槍傷、爆炸傷到骨折、燒傷等復雜創傷場景,其技術核心在于通過生物力學傳感器、流體動力學系統和人工智能算法的結合,實現出血量、瞳孔反應、氣道分泌物等生理指標的動態變化。根據解放軍總醫院第三醫學中心的研究數據,使用高仿真創傷模擬人進行訓練的醫護團隊,在戰場急救考核中的處置準確率比傳統訓練方式提升42%,搶救時效性提高37%。創傷模擬人的技術突破主要體現在三個維度:首先是多模態反饋系統,新一代產品如"戰救-7型"能在創面施加壓力時同步呈現血管破裂音效、脈搏減弱等連鎖反應,其內置的32個壓力傳感器可精確模擬不同深度傷口的出血特征。其次是智能化評估體系,上海知能醫學模型設備有限公司開發的創傷模擬人搭載了深度學習模塊,能實時記錄學員的每個操作步驟,自動生成包含止血帶使用時機、胸腔穿刺角度等17項關鍵指標的評估報告。更值得關注的是模塊化設計理念,北京某軍工企業推出的組合式模擬人支持在10分鐘內更換頭部、胸腔、四肢等26個創傷模塊,可快速構建交通事故、地震坍塌等復合傷情場景。

在軍事醫學訓練中,創傷模擬人正在改變傳統培訓模式。陸軍軍醫大學開展的對比實驗顯示,在模擬戰場環境下,使用創傷模擬人訓練的學員首次接觸傷員到完成檢傷分類的平均時間為2分17秒,顯著優于模型訓練組的3分48秒。這種優勢源于模擬人對真實創傷的還原度——當彈片傷模塊被激活時,不僅會呈現特征性的喇叭形創口,還能模擬伴隨的胸膜腔負壓變化,這對訓練戰地醫生識別張力性氣胸具有不可替代的價值。海軍某特勤療養院更將模擬人與VR技術結合,開發出可模擬艦艇艙室爆炸傷情的沉浸式訓練系統,參訓人員需要在水密門變形、濃煙彌漫的虛擬環境中完成止血、清創等操作。民用急救培訓領域同樣迎來技術革新。成都市急救中心引入的"創傷大師"系統包含40種常見創傷預案,其特色在于能根據施救者的操作質量動態調整傷情進展——若止血不徹底,模擬人的血壓會持續下降并最終觸發心室顫動。這種即時反饋機制使受訓者能直觀理解技術失誤的嚴重后果。更前沿的應用出現在航空急救領域,空客公司與慕尼黑工業大學聯合開發的航空專用模擬人,可模擬客機緊急降壓時的創傷特征,包括低壓性肺水腫、減壓病性關節痛等特殊癥狀。

技術創新背后是跨學科協作的成果,中科院蘇州醫工所突破性地將形狀記憶合金應用于模擬人的肌肉組織,使創面能呈現不同時間段的收縮狀態。而清華大學機械系開發的仿生循環系統,通過微型泵組和彈性腔室的配合,實現了失血性休克過程中血液重新分布的精準模擬。這些技術進步直接提升了培訓效果,中山大學附屬第一醫院的跟蹤數據顯示,經過高仿真模擬人訓練的住院醫師,在真實創傷救治中的決策錯誤率降低58%。當前發展仍面臨三大挑戰:首先是成本控制問題,具備完整創傷模擬功能的系統單價普遍超過200萬元;其次是標準化缺失,不同廠商的傷情參數設置存在顯著差異;最重要的是倫理邊界探討,某些極端創傷場景的模擬可能對學員心理造成潛在影響。未來趨勢將向輕量化、智能化方向發展,解放軍總醫院正在測試的"可穿戴式創傷模擬貼片",僅需貼在志愿者身體特定部位就能模擬相應創傷反應。而5G技術的融入,將使模擬人數據能實時傳輸至云端分析平臺,實現培訓質量的遠程督導。

從戰場到民間,從基礎護理到專科救治,全功能創傷模擬人正在重塑急救能力培養的每個環節。這種融合了臨床醫學、材料科學和人工智能的培訓工具,不僅縮短了理論教學與臨床實踐的鴻溝,更在無形中推動著整體救治標準的提升。當模擬人能精確復現主動脈破裂時的血液噴射軌跡,或顱腦損傷后的漸進性瞳孔散大時,醫者獲得的不僅是技術錘煉,更是對生命脆弱性的深刻認知。這或許正是醫療模擬技術的終極價值——在無限接近真實的演練中,為真實世界的生命爭奪贏得更多可能。