人體解剖模型的作用

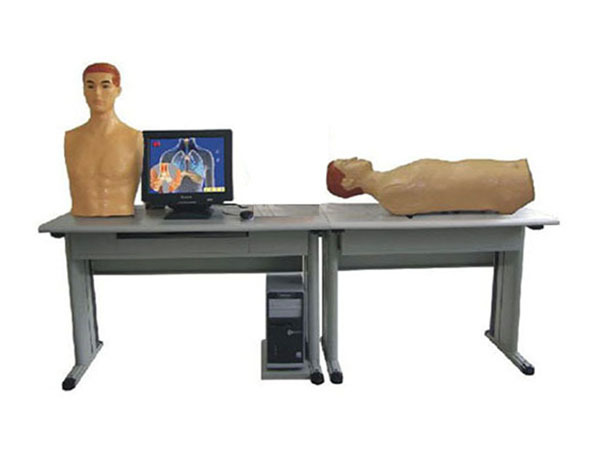

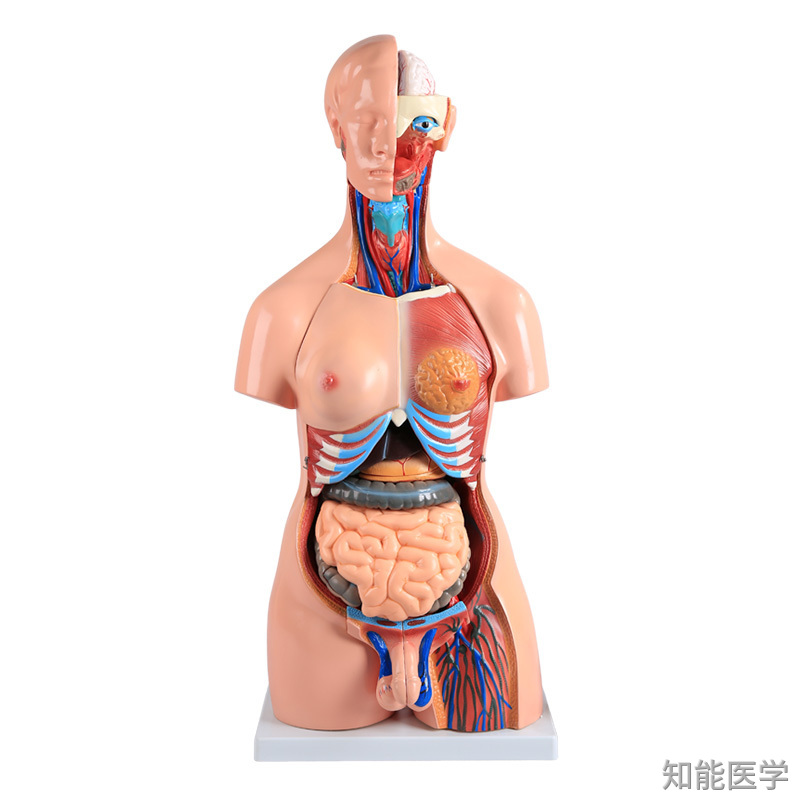

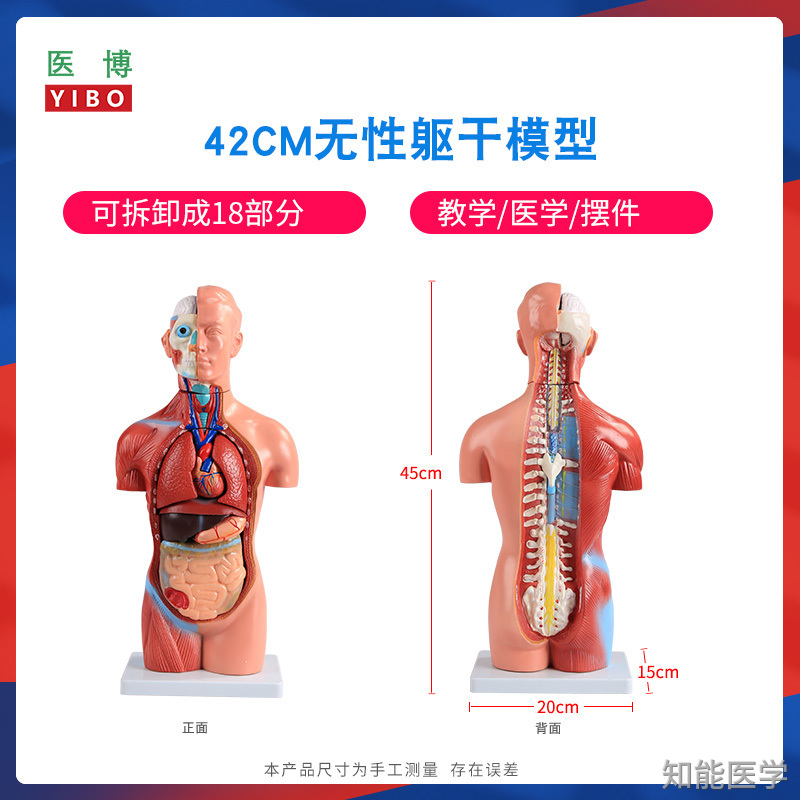

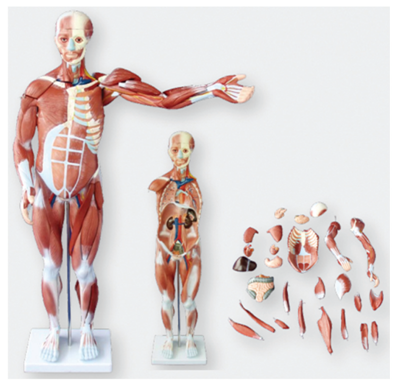

人體解剖模型作為醫學教育和臨床實踐的重要工具,其作用早已超越簡單的教學輔助,成為連接理論與實踐的橋梁。從醫學院的課堂到手術室的術前規劃,從科普展覽到虛擬現實技術的開發,這些精確復刻人體結構的模型正在以多元化的方式推動醫學進步與社會認知的提升。在傳統醫學教育中,解剖模型解決了尸體標本稀缺和倫理限制的難題。現代解剖模型已能高度還原人體骨骼、肌肉、血管和神經系統的三維結構,例如知能醫學生產的透明材質與可拆卸設計相結合的模型,能讓學生直觀觀察器官的空間位置關系。對低年級學生而言,人體解剖模型的可重復操作特性允許反復練習,這是尸體標本無法比擬的優勢。隨著3D打印技術的發展,定制化解剖模型甚至能模擬特定病理狀態,如先天性心臟畸形或腫瘤浸潤,為臨床前訓練提供真實場景。

在公眾科普層面,簡化版解剖模型成為破除健康謠言的利器。在科技館的"消化系統探險"展覽中,兒童通過拼裝腸道模型理解食物消化過程,這種互動式學習使相關知識留存率提高3倍。同時,模型也承擔著倫理責任。當部分宗教群體反對尸體解剖時,高仿真模型成為文化沖突的緩沖帶。正如某醫學倫理委員會強調:"模型既尊重生命尊嚴,又不阻礙科學傳播。"解剖模型正與數字化技術產生化學反應,隨著技術的發展虛擬解剖臺結合了實體模型與AR技術,學生通過手勢操作即可"剝離"肌肉層觀察深部神經。而在遠程醫療場景中,云端共享的數字模型讓專家能實時標注指導基層醫生操作。更具前瞻性的是AI模型的介入——通過機器學習數百萬例解剖數據生成的"數字孿生體",可預測個體化解剖變異風險,為精準醫療提供支持。

盡管解剖模型已取得顯著成就,仍面臨材質仿真度不足(如無法模擬組織彈性)、動態生理過程還原困難等瓶頸。行業專家建議,下一代模型應整合傳感器技術,實現血壓模擬、神經電信號反饋等功能。另據生物材料學最新研究,含記憶合金的"智能解剖模型"或能自主模擬器官蠕動,這將為外科機器人訓練帶來革命性突破。

從蠟制標本到生物相容性材料,從靜態展示到交互式系統,人體解剖模型的發展史恰是醫學進步的縮影。它不僅是冰冷的教具,更是承載著生命奧秘的知識載體,在科技與人文的交匯處持續釋放著不可替代的價值。正如一位從業三十年的解剖學教授所言:"當你凝視模型深處那些精妙的構造時,實際上是在閱讀生命留給人類的密碼本。"

?