側腦室穿刺引流術

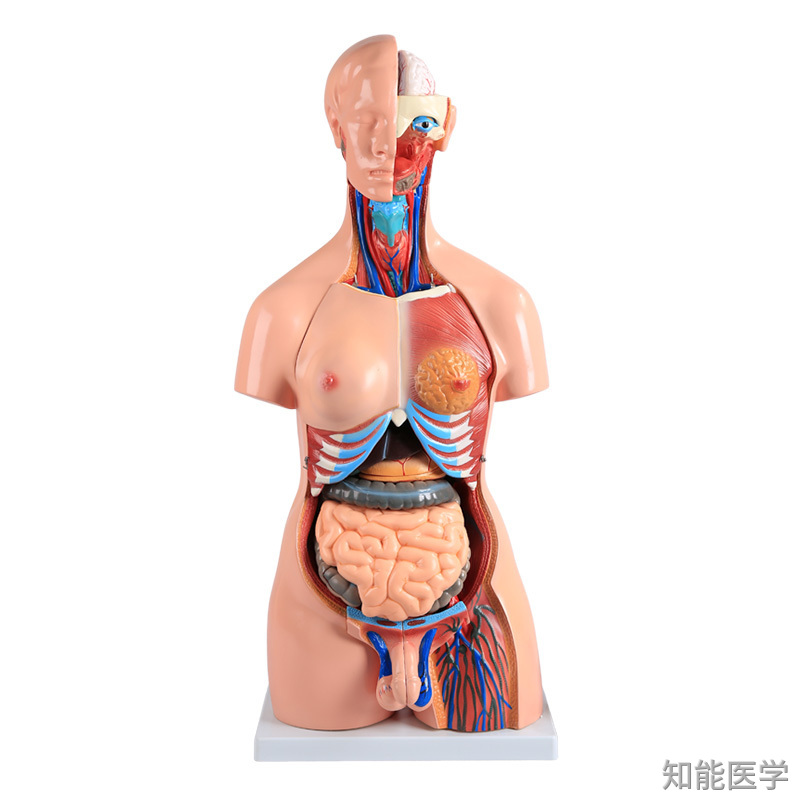

側腦室穿刺引流術是神經外科領域一項重要的治療性操作技術,主要用于緩解顱內壓增高、引流腦脊液或進行腦室內給藥。這項技術自20世紀初應用于臨床以來,已發展出多種改良方法,成為處理腦積水、顱內出血、腦室炎等疾病的常規手段。其核心原理是通過穿刺側腦室建立引流通道,從而調節腦脊液循環或降低顱內壓力。側腦室作為腦室系統中最大的腔隙,其前角、體部、三角區等結構為穿刺提供了明確的解剖標志。臨床常用穿刺點包括Kocher點(冠狀縫前1cm、中線旁2.5cm)和Keene點(外耳道上方6cm、中線旁3cm)。穿刺深度成人一般為4-6cm,兒童為3-5cm,需根據影像學測量個體化調整。現代神經導航技術的應用顯著提升了定位精度,但傳統體表標志定位法在急診情況下仍具實用價值。

該技術主要適用于以下情況:急性梗阻性腦積水引發的顱內高壓危象;腦室內出血需清除血腫;中樞神經系統感染需腦室內給藥;以及診斷性采集腦脊液等。相對禁忌證包括凝血功能障礙(INR>1.4或血小板<50×10?/L)、穿刺部位感染、嚴重腦水腫導致腦室受壓閉合等情況。對于腦疝晚期患者,需評估操作風險與獲益比。術前準備包括頭部備皮、局部麻醉(緊急情況下可省略)及體位固定。采用鈍頭骨鉆穿透顱骨后,以帶有探針的腦室穿刺針沿預設方向緩慢進針,突破室管膜時有明顯"落空感"。確認腦脊液流出后,固定穿刺針并連接引流系統。最新技術指南強調使用超聲實時引導或電磁導航輔助,可將一次性穿刺成功率提升至90%以上。引流管通常保留3-7天,需每日監測引流量(控制在200-400ml/日)及性狀。

常見并發癥包括:顱內出血(發生率約1%-2%,與穿刺次數正相關)、感染(每日發生率1%-2%)、引流過度引發低顱壓等。防控措施包括嚴格無菌操作、避免反復穿刺、控制引流速度。特別值得注意的是,突然大量引流可能誘發硬膜下血腫或腦室塌陷。最新臨床研究顯示,抗生素涂層引流管可使感染率降低40%。術后需持續監測生命體征、意識狀態及引流液性狀。每日化驗腦脊液常規、生化,必要時進行微生物培養。引流瓶應保持適當高度(通常距外耳道10-15cm)以調節引流壓力。拔管指征包括顱內壓穩定<20mmHg、腦脊液性狀正常、連續培養陰性。對于長期引流需求者,可考慮轉為腦室-腹腔分流術。

近年來涌現多項技術改良:①可調壓分流系統的應用,使術后過度引流率從15%降至5%;②內鏡下穿刺技術實現可視化操作;③生物傳感器實時監測顱內壓變化。2024年《中華神經外科雜志》報道的智能引流系統,能根據顱內壓波動自動調節引流速度,臨床驗證顯示其可將平均住院日縮短2.3天。在新生兒領域,經前囟穿刺法避免了顱骨鉆孔步驟。孕產婦患者需注意體位性低血壓風險,建議左側臥位操作。老年患者因腦萎縮可能導致穿刺困難,必要時采用CT引導下穿刺。最新多中心研究數據顯示,80歲以上患者手術相關并發癥發生率較普通成人高1.8倍,但及時干預仍可獲顯著臨床獲益。

作為神經外科的基礎性操作,側腦室穿刺引流術在急診救治中具有不可替代的作用。統計顯示,對于急性腦積水患者,早期實施穿刺可使病死率從60%降至20%以下。但其治療價值也存在爭議,如對創傷性腦損傷患者的預防性應用尚未形成共識。未來發展方向包括納米材料引流管研發、人工智能輔助決策系統等。這項技術的熟練掌握需要系統的解剖知識培訓和模擬操作練習。臨床實踐中應嚴格把握適應證,規范操作流程,并建立個性化的術后管理方案,才能最大限度發揮其治療價值,降低并發癥風險。隨著醫療技術進步,側腦室穿刺引流術將繼續在神經系統疾病救治中發揮關鍵作用。

?