心肺復蘇考核系統的應用

心肺復蘇(CPR)作為急救技能的核心環節,其培訓與考核的規范化直接關系到突發心臟驟停患者的生存率。近年來,隨著智能技術的發展,心肺復蘇考核系統已從傳統人工評估升級為數字化、交互式解決方案,在醫療教育、公共場所急救培訓等領域展現出顯著優勢。

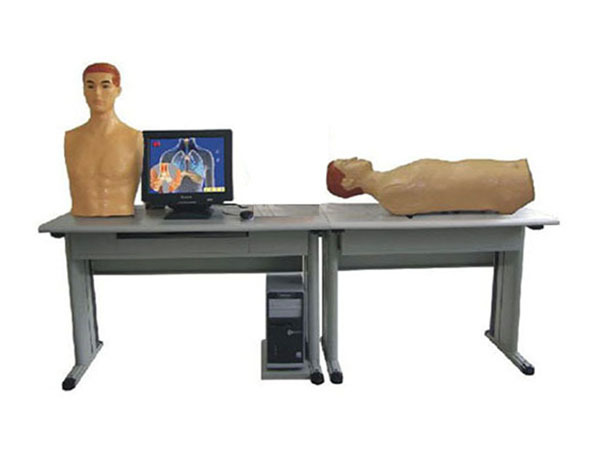

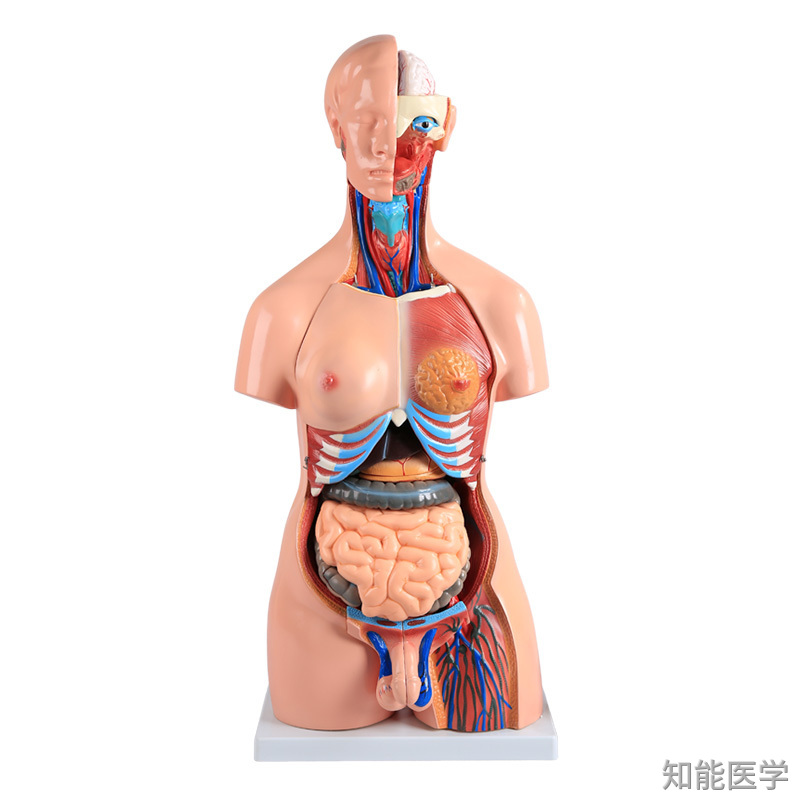

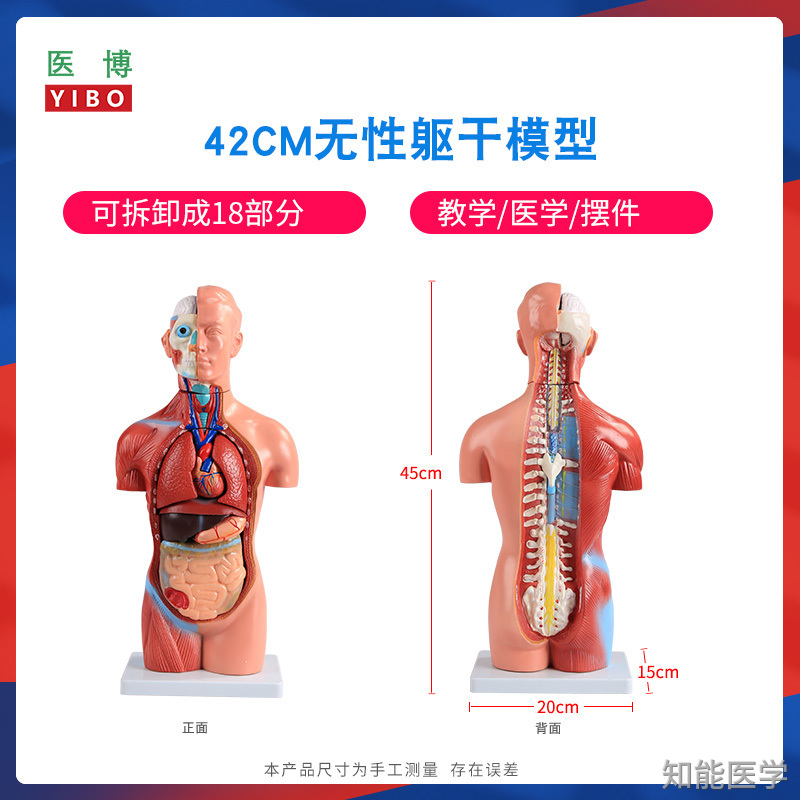

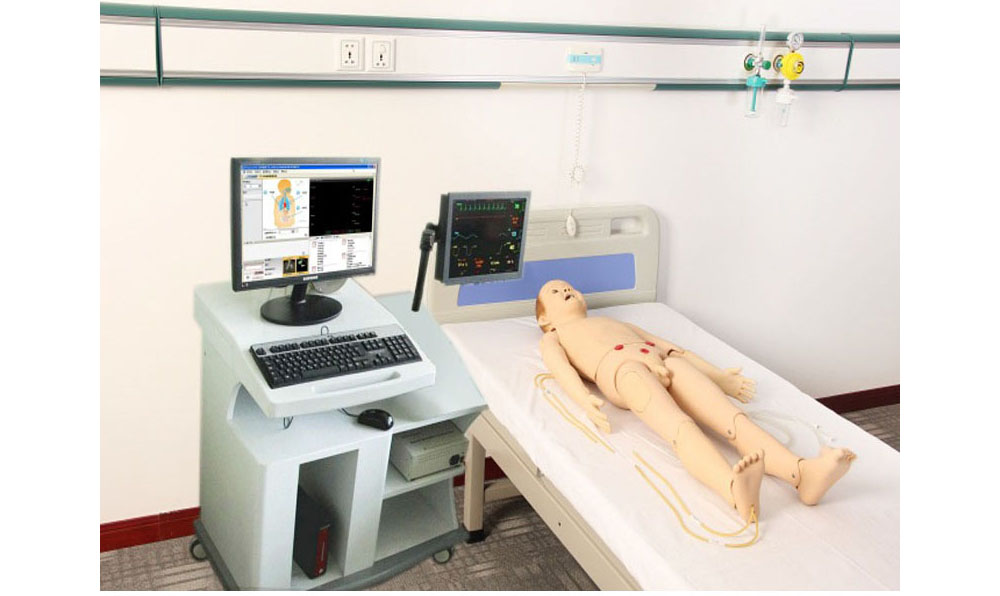

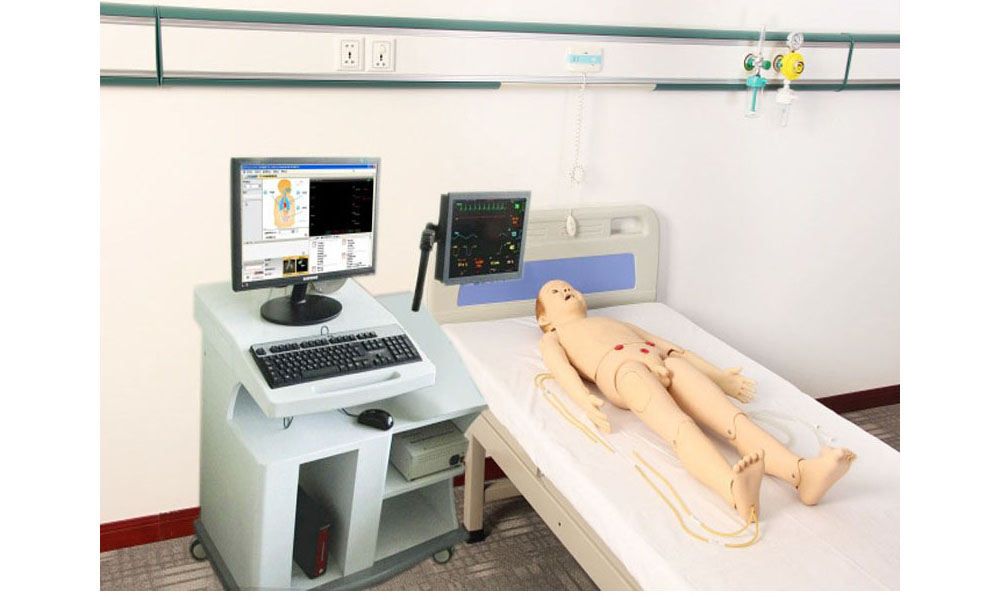

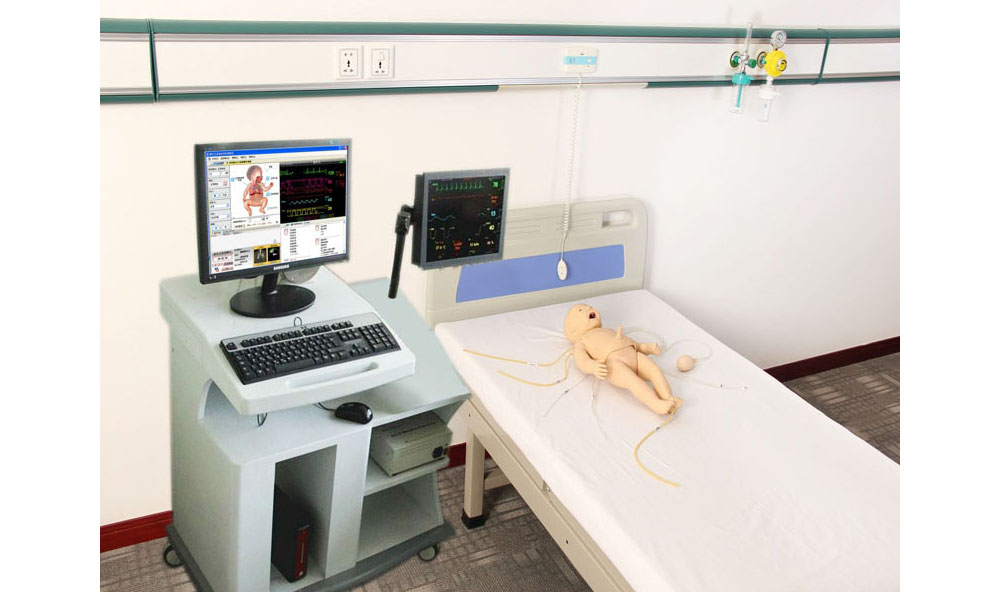

現代CPR考核系統的核心技術突破體現在三維感知與實時交互層面。以某省采購信息網公布的《交互式心肺復蘇訓練系統招標公告》為例,該系統通過高精度壓力傳感器陣列,可實時捕捉按壓深度、頻率等關鍵指標,誤差控制在±0.5cm以內。更先進的產品如DM-MODEL公司開發的智能訓練模型,集成六軸慣性測量單元(IMU)和紅外定位技術,不僅能識別按壓位置偏移,還能通過骨傳導耳機提供語音糾正,使學員在無需中斷操作的情況下即時調整手法。移動端技術的融合進一步拓展了培訓場景。蘋果應用商店上架的"移動交互式心肺復蘇訓練及考核系統"APP,利用智能手機的加速度計和陀螺儀實現無設備考核。測試數據顯示,其頻率檢測準確率達92%,配合AR技術可模擬不同體型的虛擬患者,解決了傳統模具單一化的問題。深圳某醫療科技企業研發的云端管理平臺則實現了考核數據自動歸檔,支持生成包含波形分析圖的電子報告,滿足ISO國際認證的追溯要求。

不同應用環境對考核系統提出差異化需求。高校急救課程更注重教學閉環,如河北某醫學院采用的HECC系統,將考核分為"理論學習-虛擬訓練-真人實操"三階段,系統自動識別常見錯誤類型(如通氣量不足、回彈不完全),并推送定制化強化訓練方案。該系統在2024年臨床醫學專業認證中,使學生CPR達標率提升37%。公共場所培訓則強調易用性。市面新型便攜式考核設備重量不足3kg,內置鋰電池支持8小時連續使用。某紅十字會培訓基地的實踐表明,采用帶LED指引燈的模型后,社區居民首次操作合格率從28%提升至65%。更值得關注的是智能胸外按壓反饋裝置的普及,這種可嵌入普通安妮模具的升級套件,使基層單位的舊設備改造成本降低80%。

下一代CPR考核系統正呈現三個發展方向:首先是人工智能深度應用。知能醫學心肺復蘇考核系統,通過卷積神經網絡分析按壓波形,系統可預測操作者疲勞度并動態調整考核標準,該技術預計2026年投入商用。其次是多參數集成評估,新型系統開始整合血氧模擬、瞳孔變化等生命體征反饋,如蘇州某公司產品能根據模擬患者的"生理指標"自動調整考核難度曲線。最后是元宇宙技術的滲透。基于VR的多人協作考核場景已進入測試階段,受訓者可在虛擬急診室中完成包括CPR在內的完整急救流程。臨床試驗表明,這種沉浸式訓練使應急反應時間縮短40%,尤其適合消防、航空等高風險行業。

據《中國心血管健康與疾病報告》統計,我國每年心源性猝死達54.4萬例,而目擊者實施CPR的比例不足1%。智能化考核系統的推廣不僅提升了培訓效率,更通過標準化評估打破了急救技能傳播的壁壘。隨著5G+遠程指導、可穿戴監測等技術的成熟,未來CPR考核將逐步實現"家庭-社區-醫療機構"三級聯動,為構建全民急救網絡提供技術支點。值得注意的是,2025年新版《心肺復蘇質量控制標準》已明確將智能考核數據納入認證體系,標志著急救培訓正式進入數字化監管時代。