推拿的作用

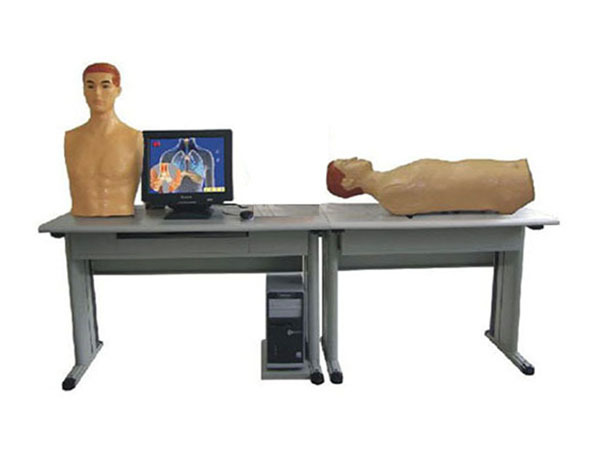

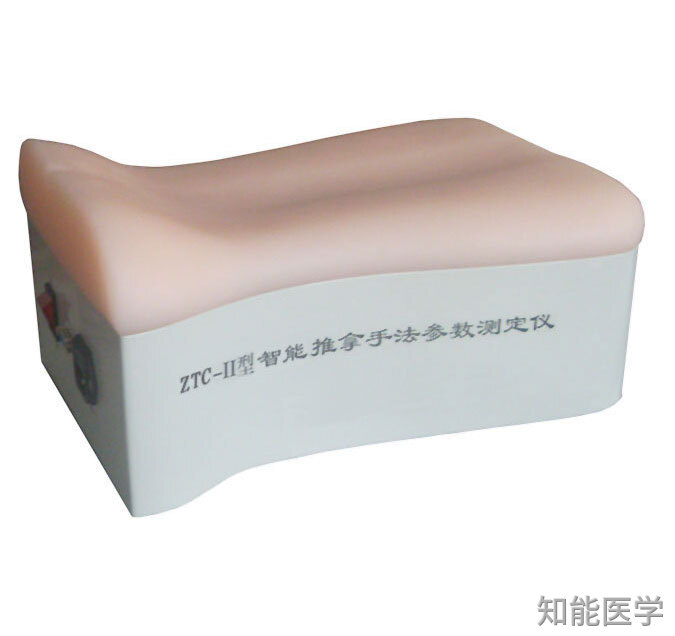

推拿作為中醫傳統療法的重要組成部分,歷經數千年的發展與實踐,已形成一套系統的理論體系和操作技術。它不僅是一種治療手段,更是一種養生保健方法,通過手法作用于人體特定部位,調節機體的生理病理狀況,達到防病治病的目的。推拿的作用廣泛而深入,涉及多個層面,從局部到整體,從生理到心理,展現出獨特的醫學價值。中醫認為,經絡是運行氣血、聯系臟腑肢節的通道。當經絡受阻時,氣血運行不暢,會導致“不通則痛”或“不榮則痛”。推拿手法通過按壓、揉捏、推拿等動作,直接刺激經絡穴位,解除肌肉痙攣,松解粘連組織,促進局部血液循環。例如,針對肩頸酸痛,推拿可放松斜方肌、肩胛提肌等緊張肌群,緩解因長期伏案工作導致的氣血瘀滯。現代醫學研究也證實,推拿能增加局部血流量,加速代謝廢物清除,減輕炎癥反應。

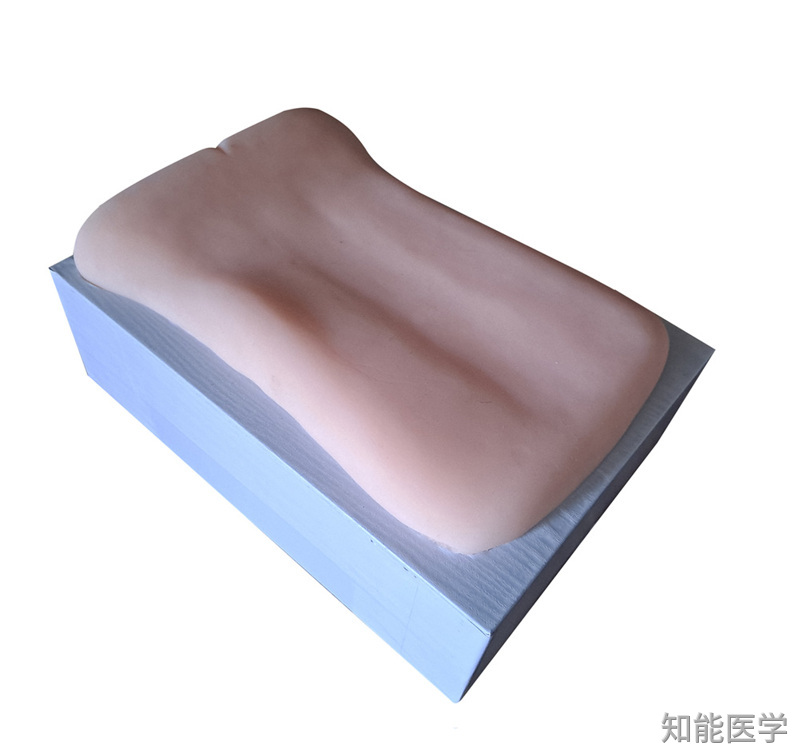

推拿通過體表反射區與內臟的對應關系(如背部膀胱經的背俞穴),間接調節臟腑功能。例如,順時針摩腹可促進胃腸蠕動,改善消化不良;按揉足三里穴能健脾和胃;捏脊療法則常用于小兒疳積、厭食等脾胃虛弱癥狀。此外,推拿還能通過神經-內分泌-免疫網絡調節機體免疫力。臨床觀察發現,定期接受推拿的人群,感冒頻率顯著降低,這與推拿促進淋巴細胞活性、增強免疫球蛋白分泌有關。推拿在骨傷科和運動醫學中應用廣泛。對于急性扭傷,早期采用輕手法可消腫止痛;慢性勞損(如腰椎間盤突出、網球肘)則通過彈撥、點按等手法松解粘連,恢復關節活動度。以腰椎疾病為例,推拿能減輕椎間盤壓力,調整小關節錯位,配合牽引效果更佳。運動員常通過運動推拿預防損傷,賽前手法可激活肌肉,賽后則幫助消除乳酸堆積。研究顯示,推拿鎮痛機制與促進內啡肽釋放、抑制疼痛信號傳導有關。

現代人常見的失眠、焦慮、慢性疲勞等亞健康狀態,多與自主神經功能紊亂相關。推拿通過舒緩的節律性手法(如頭面部推拿、足底反射療法),抑制交感神經興奮,激活副交感神經,誘導人體進入放松狀態。一項針對辦公室人群的研究表明,每周兩次的頸部推拿可使皮質醇水平下降28%,顯著改善睡眠質量。此外,小兒推拿中的“開天門”“運太陽”等手法還能安神定驚,緩解兒童夜啼、多動癥狀。推拿在美容領域的應用日益受到關注。面部推拿通過刺激膠原蛋白生成,改善皮膚彈性,減少皺紋;經絡刮痧則可促進淋巴回流,消除面部浮腫。對于肥胖人群,腹部推拿結合穴位按壓(如天樞、中脘)能加速脂肪代謝,調節胃腸激素分泌。產后女性通過盆底肌推拿,可預防臟器脫垂,恢復骨盆穩定性。這類手法需遵循個體化原則,避免過度用力導致軟組織損傷。

在糖尿病、高血壓等慢性病管理中,推拿作為輔助手段具有一定療效。例如,糖尿病周圍神經病變患者通過下肢推拿,可改善微循環,延緩感覺減退;高血壓患者按壓太沖、涌泉等穴位,有助于平肝潛陽。中風后遺癥康復中,推拿結合針灸能促進肢體功能重建,防止肌肉萎縮。需要注意的是,此類情況需在專業醫師指導下進行,避免盲目操作加重病情。推拿的“治神”作用常被忽視。手法操作時的身體接觸本身具有心理安撫效應,尤其適用于抑郁傾向人群。中醫認為“肝主情志”,脅肋部推拿可疏肝解郁;背部膀胱經推拿則能宣泄心火。現代“觸覺療法”研究也印證,溫和的觸覺刺激可促進催產素分泌,緩解孤獨感和壓力。

盡管推拿益處眾多,但需嚴格掌握適應癥與禁忌癥。急性傳染病、嚴重骨質疏松、惡性腫瘤局部、皮膚破損等情況下禁用;孕婦腰骶部、合谷穴等部位應避免強刺激。理想的推拿效果依賴于操作者的專業水平,建議選擇正規醫療機構,避免非專業按摩導致筋膜損傷或關節錯位。普通人日常保健可學習簡單的自我推拿技巧,如按揉風池穴緩解頭痛,但需控制力度與時間。隨著現代醫學對傳統療法的深入研究,推拿的作用機制逐漸被科學闡釋。其多靶點、整體調節的特點,符合當代“生物-心理-社會”醫學模式的需求。未來,推拿或將在疼痛管理、康復醫學、預防保健等領域發揮更大價值,成為中西醫結合的重要紐帶。對于普通民眾而言,科學認識推拿的適用場景,合理利用這一綠色療法,方能真正實現“未病先防,既病防變”的健康目標。